のどの診療

こんな症状ありませんか?

- 口内炎ができる

- 舌がただれる・しみる

- のどが腫れる

- のどが痛い

- のどが乾燥する

- のどに違和感がある

- 飲み込みにくい

- 声がかすれる・出にくい

- いびきをかく

- 味が分からない

ページ内目次

扁桃肥大・アデノイド肥大

扁桃肥大とは

扁桃肥大とは、口蓋扁桃が肥大する状態のことです。一般的には、3歳頃から大きくなり、7歳頃にピーク、10歳頃に小さくなるといわれています。口蓋扁桃はリンパ組織であるため、両側の肥大がほとんどです。

症状

- いびきや睡眠時の無呼吸

- 日中の強い眠気

- 食べ物が飲み込めにくい、時間がかかる

治療

特に症状がない場合は経過観察となります。扁桃肥大による上記の症状が強い場合は、年齢も考慮され、手術が行われます。

アデノイド肥大とは

アデノイドもリンパ組織です。上咽頭という、鼻の奥のつき当たりで喉との間の部分にあります。一般的には、2歳頃から大きくなり、6歳頃にピーク、10歳頃までに自然に小さくなるといわれています。アデノイド肥大が原因で急性中耳炎を繰り返したり、滲出性中耳炎や鼻づまりなどを引き起こすことがあります。

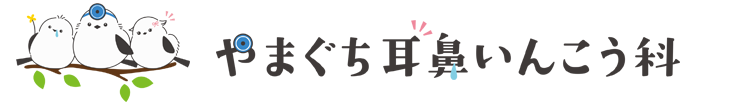

上咽頭にアデノイド充満して空気の通り道がわずかになっています

症状

- 鼻づまり、鼻声

- 口呼吸

- いびきや睡眠時の無呼吸

- 難聴

治療

特に症状がない場合は経過観察となります。アデノイド肥大による上記の症状が強い場合は、年齢も考慮され、手術が行われます。

また、滲出性中耳炎や副鼻腔炎などを発症している場合は、それに対する治療を行います。

また、滲出性中耳炎や副鼻腔炎などを発症している場合は、それに対する治療を行います。

扁桃肥大・アデノイド肥大による悪影響について

扁桃肥大とアデノイド肥大が合併しているケースが多いです。そのため合併例では、空気の通り道がさらに狭くなるため、鼻づまり・口呼吸・いびきがこり、重症化した場合は寝ている間に呼吸が一時的に止まる「睡眠時無呼吸症候群」がおこることもあります。幼児の場合、寝起きの悪さ、日中の強い眠気による居眠り、集中力の低下なども起こります。子どもが風邪を引いて、鼻づまり、口呼吸、いびきを起こすことはよくありますが、風邪の症状が軽くなってもこれらの症状が続く場合は、扁桃肥大やアデノイド肥大と考えられます。また、アデノイド肥大があると滲出性中耳炎や副鼻腔炎が治りにくくなります。

検査

視診や内視鏡検査(ファイバースコピー)にて扁桃肥大、アデノイド肥大を確認します。レントゲンでもアデノイドの肥大具合は確認できます。

※おおよそ5歳くらいのおこさんには睡眠時無呼吸症候群の簡易検査を行うことができます。その結果をもとに扁桃肥大・アデノイド肥大の影響を確認します。

※おおよそ5歳くらいのおこさんには睡眠時無呼吸症候群の簡易検査を行うことができます。その結果をもとに扁桃肥大・アデノイド肥大の影響を確認します。

家庭での注意点

- 激しいいびきや睡眠時の無呼吸がある

- 給食が時間内に食べ終わらない

- TVの音量を上げたり、小さな声で話かけても反応しない

上記の症状があれば、ぜひ耳鼻咽喉科を受診してください

急性扁桃炎

急性扁桃炎とは

急性扁桃炎は、口蓋扁桃にウイルスや細菌が感染し炎症を起こすことにより、高熱・赤く腫れる・のどの痛みなどを引き起こす病気です。

風邪よりも「のどの痛みが強い」や「鼻水がほとんどでない」という特徴があります。炎症が悪化なると、口蓋扁桃に白い膿が付着し、痛みで食事がとれなくなることもあります。

風邪よりも「のどの痛みが強い」や「鼻水がほとんどでない」という特徴があります。炎症が悪化なると、口蓋扁桃に白い膿が付着し、痛みで食事がとれなくなることもあります。

原因

口蓋扁桃は一般によく「扁桃腺」とよばれるリンパ組織で、口の中に入ってきたウイルスや細菌などの病原体から身体を守る免疫機能を持っています。

しかし、風邪やストレス、過労などで抵抗力が落ちて、病原体の感染力が免疫力を上回ると、

病原体が扁桃で増殖して、急性扁桃炎を発症します。

原因となる病原体には、溶連菌・ブドウ球菌・インフルエンザ菌・肺炎球菌などの細菌や、アデノウイルス・EBウイルス・単純ヘルペスウイルスなど様々あります。細菌の中では溶連菌による扁桃炎が最も多いです。

しかし、風邪やストレス、過労などで抵抗力が落ちて、病原体の感染力が免疫力を上回ると、

病原体が扁桃で増殖して、急性扁桃炎を発症します。

原因となる病原体には、溶連菌・ブドウ球菌・インフルエンザ菌・肺炎球菌などの細菌や、アデノウイルス・EBウイルス・単純ヘルペスウイルスなど様々あります。細菌の中では溶連菌による扁桃炎が最も多いです。

症状

- 38~40度の高熱

- 喉の腫れと痛み、こもった声

- 首のリンパ節の腫れ

- 頭痛、関節痛、耳の痛み

- 扁桃に白い斑点のような膿が付着する

- いちご舌、水疱

- 発疹

感染経路

主な感染経路は、保菌者の咳やくしゃみなどに含まれる菌を吸ってしまうことによる「飛沫感染」です。

ほかにも、ドアノブ・手すりなど菌の付いた物を触った手で口や鼻を触って感染する「接触感染」、手に付いた菌が調理中の食品に付いてしまい、その食品を口に入れることで感染する「経口感染」もあります。

ほかにも、ドアノブ・手すりなど菌の付いた物を触った手で口や鼻を触って感染する「接触感染」、手に付いた菌が調理中の食品に付いてしまい、その食品を口に入れることで感染する「経口感染」もあります。

検査

溶連菌迅速検査

患者さんの年齢や症状などから、溶連菌感染が疑われる場合に行います。

綿棒でのどをこすって調べます。短い時間で結果が判明します。細菌の1つである溶連菌の感染の有無しかわかりません。

綿棒でのどをこすって調べます。短い時間で結果が判明します。細菌の1つである溶連菌の感染の有無しかわかりません。

細菌培養検査

綿棒で扁桃をぬぐった液を培養して細菌の種類を調べます。細菌の種類を特定し、効果のある抗菌薬を調べる目的で行います。一般的には外注検査となりますので、結果が判明するまで1週間程度かかります。

血液検査

白血球の増加や炎症の程度をみるCRP値などを確認します。ウイルスか細菌か判断したい場合や、発熱などの症状が持続している場合に検査します。

内視鏡検査(ファイバースコピー)

重度の急性扁桃炎の場合は、喉頭浮腫を合併します。その場合は呼吸苦や窒息などの可能性があるため、内視鏡検査にて喉頭浮腫がないか調べます。

治療

- 対症療法

- 抗菌薬(ペニシリン系、セフェム系など)

- ステロイド(喉頭浮腫)

- 加温加湿、うがい

- 十分な栄養補給と睡眠、安静

抗菌薬は溶連菌などの細菌に対して使用し、ウイルスが原因の場合には使用しません。

一般的には抗菌薬を服用すると、数日でつらい症状はやわらぎますが、体の中では細菌は死滅しておらず、体内に残っています。

そのため、処方された抗菌薬は、最後までしっかり飲みきりましょう。

喉頭浮腫を合併する重度の急性扁桃炎の場合は、呼吸苦の悪化や窒息などの可能性があります。その場合は、入院ができる総合病院をご紹介させていただきます。

扁桃周囲膿瘍・扁桃周囲炎

扁桃周囲膿瘍・扁桃周囲炎とは

急性扁桃炎による炎症が扁桃腺周囲の深いところまで広がることがあり、この状態を扁桃周囲炎といいます。この状態がさらに悪化し膿が溜まって膿瘍を形成することがあり、この膿が扁桃周囲にたまる状態を扁桃周囲膿瘍といいます。

扁桃周囲膿瘍の状態がさらに悪化すると、膿が頸部に進展すれば頸部膿瘍や咽後膿瘍となり、また胸部に進展すれば縦隔膿瘍や膿胸となり、最悪の場合、死に至ってしまうこともある怖い状態になることもあります。おこさんよりも、20~30代の大人に多いです。

扁桃周囲膿瘍の状態がさらに悪化すると、膿が頸部に進展すれば頸部膿瘍や咽後膿瘍となり、また胸部に進展すれば縦隔膿瘍や膿胸となり、最悪の場合、死に至ってしまうこともある怖い状態になることもあります。おこさんよりも、20~30代の大人に多いです。

症状

左右差のあるのどの激しい痛み、38℃以上の高熱、ものを飲み込む時の激しい痛みを伴います。時には痛みが耳まで波及することもあります。また、食事摂取困難、首のリンパ節のはれ、口臭やよだれを呈することもあります。 さらに、のどの粘膜全体の腫脹により、含み声や開口障害を生じ、呼吸困難感がおきることもあります。その場合には、最悪窒息の状態になることもあり、非常に危険な状態です。

検査

のどの診察で扁桃周囲の腫脹や発赤などを確認します。またのどの奥まで腫れが広がっていないか、鼻から内視鏡(ファイバースコープ)を挿入して確認します。

扁桃周囲膿瘍が疑われた場合には、腫れている部位に針を刺して膿を引けるかどうかを確認します。膿が引けた場合は、細菌の培養検査を提出します。造影剤を使用したCT検査にて、膿が溜まっているか調べることもあります。また、炎症の程度を調べる為に、血液検査を行います。炎症反応が高度の場合には、入院での治療を検討する必要があります。

扁桃周囲膿瘍が疑われた場合には、腫れている部位に針を刺して膿を引けるかどうかを確認します。膿が引けた場合は、細菌の培養検査を提出します。造影剤を使用したCT検査にて、膿が溜まっているか調べることもあります。また、炎症の程度を調べる為に、血液検査を行います。炎症反応が高度の場合には、入院での治療を検討する必要があります。

治療

抗菌薬は内服ではなく、点滴で行うことが多いです。扁桃周囲膿瘍がある場合には、膿を排出するために膿瘍を針で穿刺したり、局所麻酔下に切開排膿をします。膿を減らす治療をドレナージ治療といい、感染巣をコントロールする上で非常に大事な治療の1つです。腫脹が強い場合にはステロイドも併用します。

また、再発を繰り返す場合には、入院して扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)が検討されます。

また、再発を繰り返す場合には、入院して扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)が検討されます。

特に扁桃周囲膿瘍は、気道緊急のある病気のうちの1つです。病気の状態により、入院のできる総合病院を緊急でご紹介させていただくこともあります。