鼻の診療

こんな症状ありませんか?

- 鼻がつまる

- 鼻水が出る

- くしゃみが止まらない

- においがわからない

- 鼻血が出る

- 鼻が痛い

- 鼻が腫れる

- 鼻が痒い

- のどに鼻水が流れる

- 鼻が乾く

急性鼻炎(鼻かぜ)

急性鼻炎(鼻かぜ)とは

急性鼻炎(鼻かぜ)は、鼻の粘膜にウィルスや細菌、ほこりや化学物質が付着し、感染を起こしている状態です。感染により鼻の粘膜に急性の炎症がおきています。いわゆる鼻かぜといわれます。約9割はウイルス感染によるものといわれています。

症状

くしゃみ、鼻汁、鼻づまりなどのアレルギー鼻炎と同様の症状がでます。鼻腔の粘膜に付着したウイルスなどの侵入を防ぐため、始めは水っぽいサラサラした鼻水が多いです。次第にウイルスなどによる炎症がおき、鼻の粘膜が腫れると白っぽい鼻水になり、粘り気も強くなってきます。それ以外にも、発熱や痰、嗅覚障害などの症状を伴います。

おこさんの場合はうまく鼻をかむことができないため、中耳炎や副鼻腔炎になることもあります。

おこさんの場合はうまく鼻をかむことができないため、中耳炎や副鼻腔炎になることもあります。

診断

急性鼻炎(鼻かぜ)を引き起こすウイルスは約200種類あると言われており、特定するのは困難です。特定できたとしても、インフルエンザ以外には特効薬がありません。そのため鼻や鼻水の状態を確認して診断します。

治療

急性鼻炎の症状はアレルギー性鼻炎の症状と似ており、対症療法が中心となります。鼻水がドロドロとした黄色や緑色になっている場合は、副鼻腔炎などの細菌感染を疑って治療します。鼻吸引(鼻吸い)、ネブライザー治療も有効です。

おこさんの場合は年間を通して鼻症状が発生することがあり、急性鼻炎(鼻かぜ)なのか、アレルギー性鼻炎の悪化なのか、判断が難しいことがあります。症状が続く場合はアレルギー検査を行い、診断することもあります。

おこさんの場合は年間を通して鼻症状が発生することがあり、急性鼻炎(鼻かぜ)なのか、アレルギー性鼻炎の悪化なのか、判断が難しいことがあります。症状が続く場合はアレルギー検査を行い、診断することもあります。

注意点

- 最近では、PM2.5や黄砂でも同様の症状が出ることが指摘されています。

- 薬の内服以外にも、十分な栄養補給と睡眠、安静が必要です。

- 室内の乾燥を避け、加湿器などで適切な湿度を保ちましょう。

- タバコをお控えいただくようおすすめしています。

- おこさんは特に鼻水のコントロールが重要です。鼻吸引(鼻吸い)、ネブライザーのみでご来院いただいても、もちろん構いません。

副鼻腔炎(ちくのう)

副鼻腔炎(蓄膿症)とは

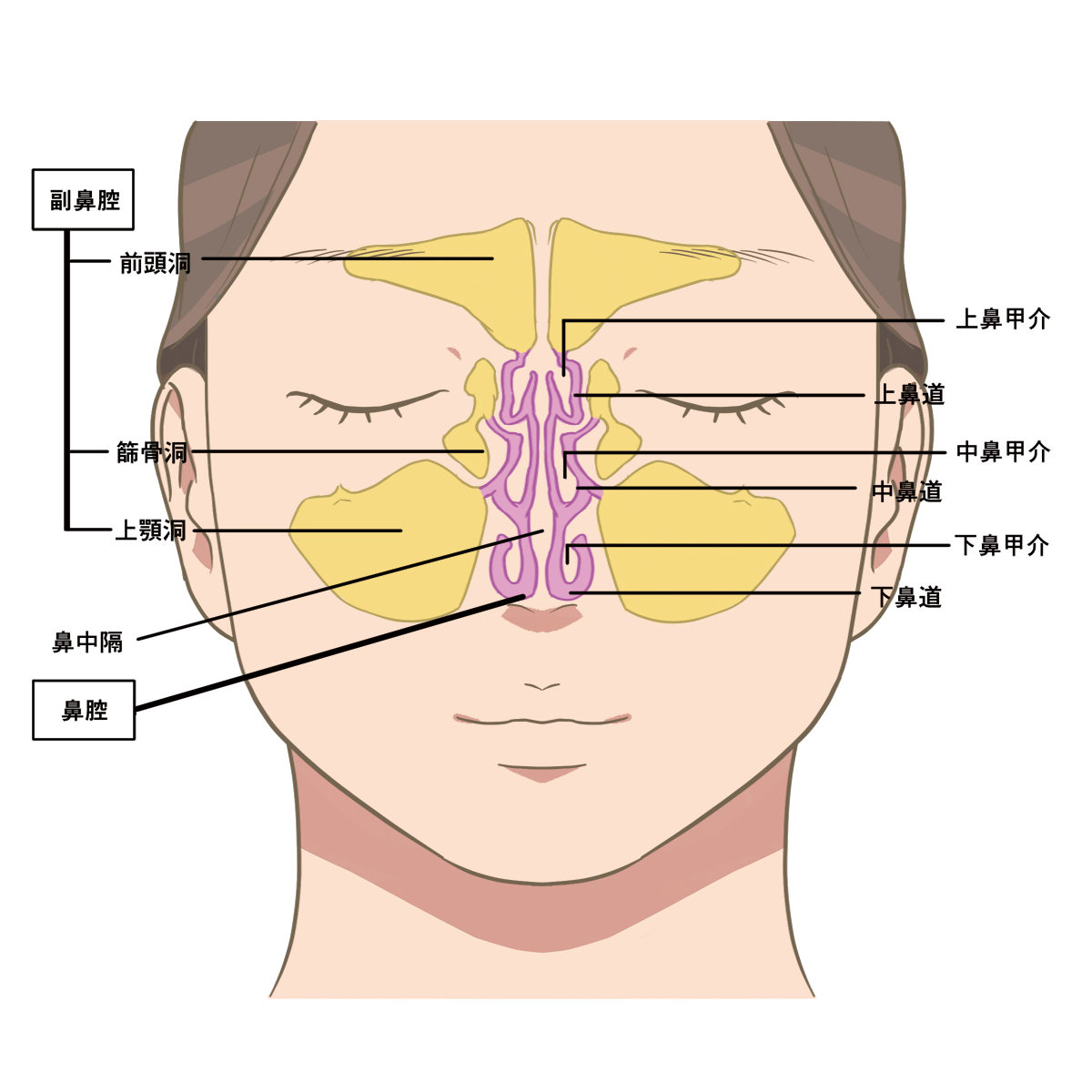

鼻の奥にある『副鼻腔』という空洞に炎症が起こり、膿が溜まる病気です。

ウイルスや細菌、アレルギーやタバコの煙などの様々な原因により、鼻の粘膜が腫れて、ドロドロとした鼻水が出ます。この腫れや鼻水によって、副鼻腔と鼻の間の通り道がふさがると、副鼻腔から分泌物や異物を排泄できなくなり、鼻水や膿がたまってしまいます。こうして起こるのが副鼻腔炎です。

副鼻腔は上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形洞の4つがあります。最も炎症を起こしやすいのは上顎洞ですが、副鼻腔の多くは同時に複数に炎症が起きます。

ウイルスや細菌、アレルギーやタバコの煙などの様々な原因により、鼻の粘膜が腫れて、ドロドロとした鼻水が出ます。この腫れや鼻水によって、副鼻腔と鼻の間の通り道がふさがると、副鼻腔から分泌物や異物を排泄できなくなり、鼻水や膿がたまってしまいます。こうして起こるのが副鼻腔炎です。

副鼻腔は上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形洞の4つがあります。最も炎症を起こしやすいのは上顎洞ですが、副鼻腔の多くは同時に複数に炎症が起きます。

副鼻腔炎は、突然発症し、短期間で治る急性副鼻腔炎と、3か月以上症状が続く慢性副鼻腔炎に分けられます。小児から高齢者まで幅広い年代に発生します。

急性副鼻腔炎

急性副鼻腔炎とは

急性副鼻腔炎は、急性鼻炎や急性上気道炎に続いて起こることが多いです。ライノウイルス、RSウイルス、インフルエンザウイルスなどによる感染が最初におこり、二次的に細菌感染がおこります。主な起炎菌は肺炎球菌、インフルエンザ菌などで、小児の場合にはモラクセラ・カタラーリスも多く検出されます。そのため、抗生剤を含めた治療が必要となります。

慢性副鼻腔炎

慢性副鼻腔炎とは

3か月以上続く場合を慢性副鼻腔炎と定義しています。急性副鼻腔炎が原因となった細菌感染です。時に鼻茸(ポリープ)を伴います。

一般的な副鼻腔炎とは違った、気管支喘息を合併する好酸球性副鼻腔炎という難治性の病態も存在します(好酸球性副鼻腔炎は指定難病です)。

そのほかにも、真菌(カビ)や上の歯が原因となる場合もあります。

一般的な副鼻腔炎とは違った、気管支喘息を合併する好酸球性副鼻腔炎という難治性の病態も存在します(好酸球性副鼻腔炎は指定難病です)。

そのほかにも、真菌(カビ)や上の歯が原因となる場合もあります。

症状

- 黄色~緑色の粘り気のある鼻汁が出る(のどの奥にたれる)

- 鼻がつまる

- 発熱

- 頭痛、頬の痛み、眼の下や目と目の間の痛み

- 嗅覚障害

原因

| 感染 | ウイルス(ライノウイルス、RSウイルス、インフルエンザウイルスなど)、細菌(肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ・カタラーリスなど)、真菌(カビ)。 |

| 既往症 | アレルギー性鼻炎や気管支喘息 |

| 環境要因 | 喫煙、虫歯 |

検査

診察では前鼻鏡で鼻の内部を確認して、膿性鼻汁やポリープの有無を確かめます。また吸引処置をすることで鼻汁の硬さ(粘度)を確かめています。

内視鏡検査(ファイバースコピー)

鼻内を内視鏡で観察し、膿性の鼻汁が副鼻腔から鼻腔へと流れ出てくることを確認します。また、ポリープの有無も確認することができます。

副鼻腔炎の多くは内視鏡検査で診断可能ですが、鼻腔と副鼻腔の交通路が完全に閉鎖してしまっている場合は、内視鏡検査のみでは診断困難な場合もあります。

副鼻腔炎の多くは内視鏡検査で診断可能ですが、鼻腔と副鼻腔の交通路が完全に閉鎖してしまっている場合は、内視鏡検査のみでは診断困難な場合もあります。

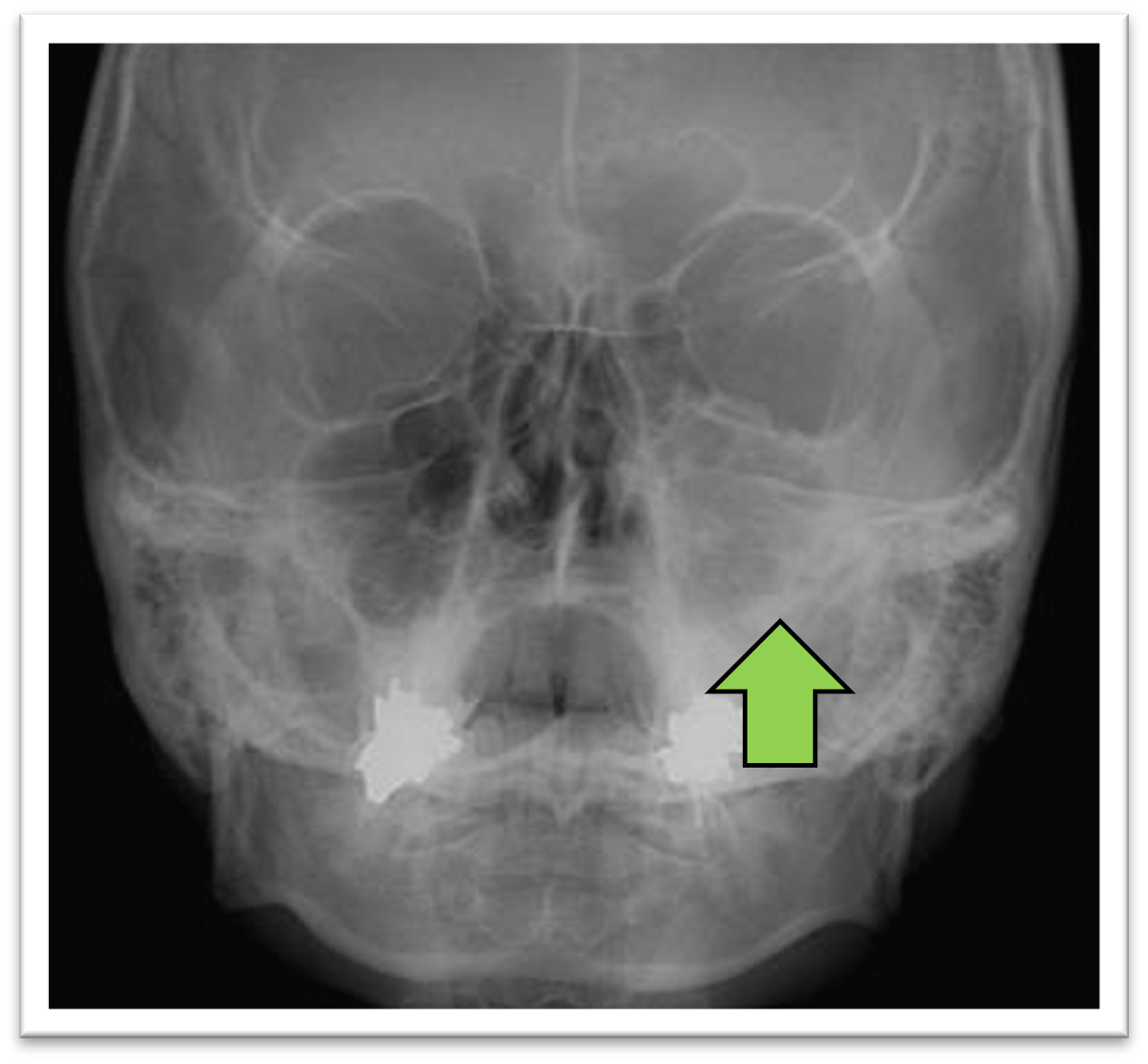

レントゲン

レントゲンでは、空洞(通常であれば空気が入っている)は黒く写り、骨のある部分は白く写ります。

そのため、正常の副鼻腔は空洞ですので黒く写ります。しかし、副鼻腔炎になって、粘膜が腫れたり、膿が溜まって空洞を埋めてしまうと、レントゲンを撮った時に白く写ります。

そのため、正常の副鼻腔は空洞ですので黒く写ります。しかし、副鼻腔炎になって、粘膜が腫れたり、膿が溜まって空洞を埋めてしまうと、レントゲンを撮った時に白く写ります。

(矢印)左頬部(上顎洞)が白くうつり、膿が溜まっています。右側は黒く空気が充満しています。

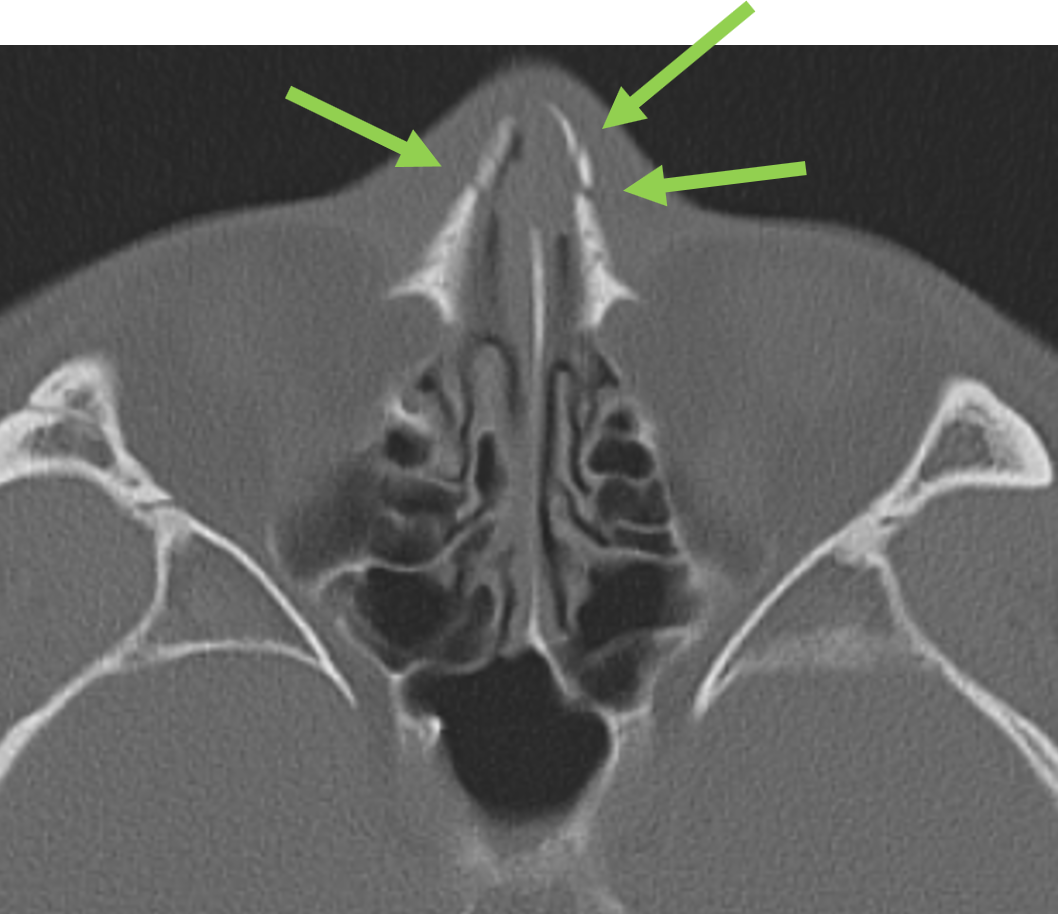

CT

レントゲンよりも詳細に副鼻腔内部の状態を観察できます。粘膜の微妙な腫れを確認したり、カビの感染やがんの可能性が否定できない場合などは、CT検査のほうがより正確に診断できます。

耳鼻科で用いられるコーンビームCTは、非常に被爆の少ないものです。

耳鼻科で用いられるコーンビームCTは、非常に被爆の少ないものです。

CT検査で真菌(カビ)や腫瘍を疑うような所見を認めた場合は、手術ができる総合病院をご紹介させていただきます

治療:薬物療法

細菌感染が疑われる副鼻腔炎には抗生剤を使用します。そのほかにも、炎症をおさえる薬や鼻汁を出しやすくする薬、アレルギーを抑える薬などが使われます。

抗生剤

副鼻腔炎の主な起炎菌は、肺炎球菌、インフルエンザ菌などで、おこさんの場合にはモラクセラ・カタラーリスも多く検出されます。そのため、ペニシリン系抗菌薬、セフェム系抗菌薬を使用し、改善しない場合には、ニューキノロン系抗菌薬なども使用されます。

マクロライド系抗菌薬(副鼻腔炎特有の治療です)

慢性副鼻腔炎の場合は、1~2週間の上記の抗生剤の治療を行った後、症状が改善されない場合にはマクロライド療法(マクロライド系という種類の抗生剤を少量長期投与する方法)を行います。3カ月間以上の治療で改善がない場合には手術を考慮します。

マクロライド系抗菌薬の殺菌作用は弱く、少量長期投与の場合は1日1回と通常量の半分を使用します。そのため、化膿止めとしてではなく、鼻の繊毛運動の働きを助けたり、炎症を抑えたり、細菌が作り出す物質を抑えたりするなど、ほかの抗生剤にはない作用があります。

マクロライド系抗菌薬の殺菌作用は弱く、少量長期投与の場合は1日1回と通常量の半分を使用します。そのため、化膿止めとしてではなく、鼻の繊毛運動の働きを助けたり、炎症を抑えたり、細菌が作り出す物質を抑えたりするなど、ほかの抗生剤にはない作用があります。

去痰薬

痰の粘りをとることで鼻水の排泄を助ける作用や、副鼻腔粘膜の修復を促進させる作用があります。

点鼻薬

ステロイド剤や血管収縮剤を使用します。特に噴霧ステロイド剤は頻回に処方されます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬

気管支喘息によく使用される薬です。ロイコトリエンの働きを抑制し、アレルギーや炎症反応を起こし続けないようにする働きがあります。

特に鼻閉症状の強い鼻茸(ポリープ)を伴う副鼻腔炎に勧められています。

特に鼻閉症状の強い鼻茸(ポリープ)を伴う副鼻腔炎に勧められています。

漢方薬

辛夷清肺湯や荊芥連翹湯、葛根湯加川きゅう辛夷などが用いられます。抗生剤をのみたくないという方や、今までの治療で効果が不十分な方などに処方することがあります。

治療:鼻処置(副鼻腔自然口開大処置)、ネブライザー治療

鼻の処置で副鼻腔の入口を広げた後に、抗生剤やステロイド剤を含んだネブライザー治療も行います。

ネブライザーとは、霧状にした薬液を鼻やのどに噴霧して、直接患部へと送り届ける医療機器です。微粒子レベルの細かい煙霧となって鼻や喉へと送り出された薬は、呼吸とともに鼻の奥や気管支、肺などにまで到達します。

当院は特にネブライザー治療に力を入れています

ネブライザーとは、霧状にした薬液を鼻やのどに噴霧して、直接患部へと送り届ける医療機器です。微粒子レベルの細かい煙霧となって鼻や喉へと送り出された薬は、呼吸とともに鼻の奥や気管支、肺などにまで到達します。

当院は特にネブライザー治療に力を入れています

治療:手術

主に慢性副鼻腔炎に対して行われます。

現在は、鼻の穴からカメラ(内視鏡)を使用しながら行う手術が主流です。内視鏡手術の利点は、出血や痛みも少なく、術後の回復も早いことです。

現在は、鼻の穴からカメラ(内視鏡)を使用しながら行う手術が主流です。内視鏡手術の利点は、出血や痛みも少なく、術後の回復も早いことです。

予防

- 鼻うがい(鼻洗浄)

- 禁煙

- 加湿

おこさんは鼻腔と副鼻腔を繋いでいる穴が小さいため、急性鼻炎(鼻かぜ)から容易に副鼻腔炎を発症します。また、同時に鼻の奥と耳の中を繋いでいる耳管という細い管も短いため、中耳炎も起こしやすくなります。症状がありましたら早めの受診がおすすめです。

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎は、ダニやホコリなどが原因で1年を通して鼻炎症状が認められる「通年性アレルギー性鼻炎」と、スギやヒノキの花粉などが原因で、花粉の飛散時期だけに鼻炎症状が認められる「季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)」に分けられます。

アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状のうち、くしゃみは連続して起こり、回数が多いという特徴があります。鼻水は、かぜなどの感染症の鼻水のように粘り気があるものではなく、無色で粘り気がなくサラサラしています。鼻づまりは、鼻の粘膜が腫れることで起こります。

アレルギー性鼻炎のくしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状のうち、くしゃみは連続して起こり、回数が多いという特徴があります。鼻水は、かぜなどの感染症の鼻水のように粘り気があるものではなく、無色で粘り気がなくサラサラしています。鼻づまりは、鼻の粘膜が腫れることで起こります。

血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)

血管運動性鼻炎(寒暖差アレルギー)とは

血管運動性鼻炎は、非アレルギー性鼻炎ともいわれます。鼻粘膜の血管の腫れによって症状が現れる鼻炎のひとつです。

アレルギー反応であると証明はできずに原因もはっきりしない鼻炎です。しかし、アレルギー性鼻炎と同様にくしゃみ・鼻みず(水溶性)・鼻づまりといった症状が現れます。

アレルギー反応であると証明はできずに原因もはっきりしない鼻炎です。しかし、アレルギー性鼻炎と同様にくしゃみ・鼻みず(水溶性)・鼻づまりといった症状が現れます。

原因

血管運動性鼻炎の原因は、周囲の環境に鼻粘膜の自律神経が過敏に反応して症状が起こるためと考えられています。寒暖差アレルギーといわれることもあります。そのため、原因となるアレルゲンはありません。

悪化のきっかけや時期について

主として冷暖の変化が引き金となって発症することが多いです。寒い外から暖かい部屋への移動(外気温の急激な変化)や精神的なストレス、タバコの煙、飲酒、妊娠などがきっかけで、自律神経の働きを制御できなくなり、くしゃみや鼻みず(水様性)、鼻づまりなどの症状がおこるのではないかといわれています。そのため、春や秋の季節の変わり目や、5~6月ぐらいの新年度の疲れが出始める頃、梅雨の時期、冬の時期に特に症状が強く起こる方もいます。

自律神経について

自律神経には交感神経と副交感神経があります。活動しているときや緊張しているときは交感神経が優位になり、逆にリラックスしている時や安静時には副交感神経が優位になります。鼻炎の症状には鼻粘膜の自律神経が関係しているため、このスイッチをうまく切り替えられずどちらかの状態に傾いてしまう場合には、鼻のアレルギーに似た症状が強く起こるといわれています。

治療

アレルギー性鼻炎のようにアレルゲンからの暴露を防ぐことができませんので、現れた症状を抑えるための対症療法が中心です。血管運動性鼻炎の症状はアレルギー性鼻炎の症状と似ているため、アレルギー性鼻炎と同様に抗ヒスタミン薬や鼻噴霧用ステロイド薬を用います。

ただ、治療は長期間にわたることが多いです。

また、症状の悪化する際には、自律神経のアンバランスをきたしていることが多いため、うまくコントロールすることが重要です。例えば、寒暖差以外にも、多忙や睡眠不足、受験、就職、出産、転居など、環境の変化やストレスが生じたときには注意が必要です。

なかなか難しいかとは思いますが、症状を悪化させないために体調を整え、質の良い睡眠をとり、ストレスを溜めないようにすることが重要です。

ただ、治療は長期間にわたることが多いです。

また、症状の悪化する際には、自律神経のアンバランスをきたしていることが多いため、うまくコントロールすることが重要です。例えば、寒暖差以外にも、多忙や睡眠不足、受験、就職、出産、転居など、環境の変化やストレスが生じたときには注意が必要です。

なかなか難しいかとは思いますが、症状を悪化させないために体調を整え、質の良い睡眠をとり、ストレスを溜めないようにすることが重要です。

鼻出血

鼻出血とは

鼻出血は、鼻腔内の血管から出血が起こる症状のことです。多くの場合、鼻の粘膜が乾燥して傷つくことで発生しますが、鼻炎、高血圧や血液の凝固異常、アレルギー、腫瘍や異物などが原因のこともあります。鼻出血は、予期せぬ場面で発生することがあるため、正しい知識と対処法を持っていることが大切です。

症状

鼻から鮮血や古い血液が流れます。鼻の後方からの出血の場合は、口の方に流れてくることもあります。

鼻出血は主に、左右の鼻をわけているしきり(鼻中隔)の粘膜から出ます。とくに、鼻の入り口から約1cm入ったところは医学的にはキーゼルバッハといいます。血管が網の目状になり浅い場所を走行しているので、出血を繰り返しやすい場所です。鼻出血は幼児期から小学校低学年にかけて特によくみられます。

また、鼻の奥から出血が起こった場合は、太めの血管が切れて起こることが多いため、大量出血になることがあります。

出血がすぐにのどに回ってしまうため、口から出血が起こります。血液が口に回るとパニックになることもあり、また血液を嚥下してしまうと嘔気の原因にもなります。

鼻の奥から出血した場合は、慣れた耳鼻科医でも出血箇所を特定するのが難しいことがあります。

鼻出血は主に、左右の鼻をわけているしきり(鼻中隔)の粘膜から出ます。とくに、鼻の入り口から約1cm入ったところは医学的にはキーゼルバッハといいます。血管が網の目状になり浅い場所を走行しているので、出血を繰り返しやすい場所です。鼻出血は幼児期から小学校低学年にかけて特によくみられます。

また、鼻の奥から出血が起こった場合は、太めの血管が切れて起こることが多いため、大量出血になることがあります。

出血がすぐにのどに回ってしまうため、口から出血が起こります。血液が口に回るとパニックになることもあり、また血液を嚥下してしまうと嘔気の原因にもなります。

鼻の奥から出血した場合は、慣れた耳鼻科医でも出血箇所を特定するのが難しいことがあります。

診断

鼻出血の診断は、出血部位を直接観察することが重要です。キーゼルバッハ部位の出血の場合は、鼻鏡を使用して直接出血部位を確認します。直接確認できない場合は、鼻の内視鏡検査やCT検査を行う場合もあります。これにより、鼻腔内の異常などの原因を発見し、適切な治療法を選択します。

治療

まず出血部位を確認し、圧迫止血法や凝固剤の塗布、点鼻薬の使用などの自己処置が行われます。

露出した血管から出血がある場合はバイポーラで焼灼したり、鼻腔内にガーゼを詰めて圧迫することで止血させたりします。出血部位が不明の場合は、鼻腔内で溶けるガーゼを留置して、粘膜の創傷治癒を促すこともあります。

大量出血の場合は総合病院へご紹介し、入院や全身麻酔での緊急止血術を行うこともあります。

露出した血管から出血がある場合はバイポーラで焼灼したり、鼻腔内にガーゼを詰めて圧迫することで止血させたりします。出血部位が不明の場合は、鼻腔内で溶けるガーゼを留置して、粘膜の創傷治癒を促すこともあります。

大量出血の場合は総合病院へご紹介し、入院や全身麻酔での緊急止血術を行うこともあります。

ご家庭での止血方法

鼻出血が起こったら、まずは落ち着いてパニックにならないようにしましょう。特におこさんは要注意です。

次に、以下の手順で対処します。

【日本耳鼻咽喉科学会が監修した鼻出血の対応方法の動画を参考にしてみてください。】

https://www.youtube.com/watch?v=Hh_zEPfqahY

次に、以下の手順で対処します。

- 座った状態で顎を引き、小鼻を中心に鼻全体を両側から約10分ほど親指と人差し指で圧迫します。おこさんの場合は大人が行ってください。

- 鼻を圧迫しながら、口呼吸をしてください。

- 鼻を圧迫している間に、鼻をかんだりせずに、出た血は口から吐き出してください。血液を飲んでしまうと、吐き気や嘔吐の原因になります。

- 10分圧迫した後に、ゆっくりと指を離してください。もしまだ出血が続くようなら、再度圧迫してください。これを繰り返します。

- ガーゼや綿球などを鼻に詰める場合は、必ず清潔なものを使ってください。詰め物は必ず取り除いてください。

*ガーゼや綿球を詰めることでより圧迫がしやすいという意見と、逆に異物となって誤嚥するリスクがあるという意見があります - 繰り返しても鼻出血が止まらない場合やぐったりしている場合は、お近くの耳鼻科クリニックまたは総合病院救急外来を受診してください

【日本耳鼻咽喉科学会が監修した鼻出血の対応方法の動画を参考にしてみてください。】

https://www.youtube.com/watch?v=Hh_zEPfqahY

予防

- 鼻の中を乾燥させないようにします。加湿器を使用することも効果的です。

- 鼻は片方ずつ静かにかみます。強くかんだり、両方同時にかんだりすると、鼻の中の血管に負担がかかります。特におこさんは正しい鼻のかみ方ができていますか?

- 鼻の内部に傷をつけると出血の原因になります。幼児の爪はいつも短く切りそろえることも効果的です。

- アレルギー性鼻炎や高血圧などの病気がある場合は、定期的に受診して治療を受けましょう。また、抗血小板薬(バイアスピリンなど)や抗凝固剤(ワーファリンなど)などの血をサラサラにする薬を服用している場合は、鼻出血のリスクが高いことをしっかり理解しましょう。

鼻骨骨折

鼻骨骨折とは

鼻骨は鼻中隔(鼻の真ん中)とともに鼻の上半分を形作っている、薄い骨です。薄いため、肘があたった程度の比較的弱い力でも簡単に折れることがあります。

症状

ほとんどの場合、鼻血があり、さらに折れた部分を指で押さえると強い痛みを感じます。骨折の直後は鼻すじの部分が曲がっていたり、凹んでいたりするのがわかりますが、しばらくすると腫れでわからなくなることもあります。

診断

骨折の有無は見た目でわかることもありますが、確定するためにはレントゲンまたはCT撮影が有効です。レントゲンの場合は小さな骨折の場合、見逃すことがあります。CTの場合はどのように折れているかわかって、治療の手助けにもなります。

当院でも鼻骨CT撮影は可能です(頭蓋内の出血などはわかりません)

当院でも鼻骨CT撮影は可能です(頭蓋内の出血などはわかりません)

(矢印)骨のズレがあります

治療

骨折した場合は、見た目が悪いだけでなく、時には鼻の通りも悪くなってしまいます。

骨折は通常1週間から2週間で癒合してきますので、受傷2週間以内の手術が必要となります。

手術は一般的に全身麻酔で行い、手術時間だけでなら30分以下の手術となります。鼻の中を触るため、見た目に傷はできません。鼻の中に軟膏ガーゼを留置して固定することが多く、暫くは鼻で呼吸ができなくなります。

鼻骨骨折と診断された場合は、手術が可能な総合病院へご紹介させていただきます

骨折は通常1週間から2週間で癒合してきますので、受傷2週間以内の手術が必要となります。

手術は一般的に全身麻酔で行い、手術時間だけでなら30分以下の手術となります。鼻の中を触るため、見た目に傷はできません。鼻の中に軟膏ガーゼを留置して固定することが多く、暫くは鼻で呼吸ができなくなります。

鼻骨骨折と診断された場合は、手術が可能な総合病院へご紹介させていただきます