頭頸部がんの診療

頭頸部がんとは

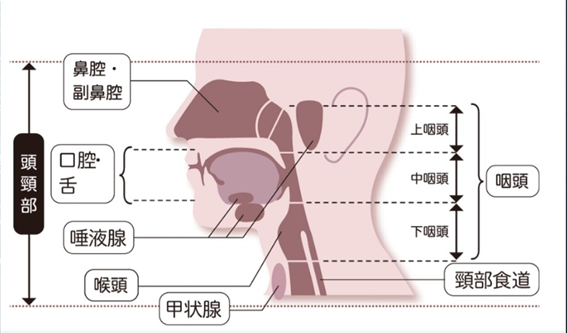

「頭頸部」という言葉は多くの人にとって聞きなれない言葉かもしれませんが、頭蓋骨の底から下、鎖骨より上の顔や首の領域を指します。この範囲にできるがんを総称して「頭頸部がん」といいます。ただし、脳の病変は脳外科で、目の病変は眼科で、頸椎や肩は整形外科で専門に取り扱います。具体的には、口腔がん、鼻・副鼻腔がん、上咽頭がん、中咽頭がん、下咽頭がん、喉頭がん、唾液腺がん、甲状腺がんがあり、発生原因や治療法、予後が異なるのが特徴です。

頭頸部がんの患者さん自体は多くはなく、全てのがんの3%程度(甲状腺がんを除く)で

す。年間約33,000人が罹患しています。

頭頸部がんの中で頻度が多いものは、日本頭頸部癌学会による全国悪性腫瘍登録(2020年作成)によると、口腔がん(主に舌がん)27%、下咽頭がん23%、中咽頭がん18%、喉頭がん17%、鼻・副鼻腔がん7%、唾液腺がん5%、上咽頭がん3%、原発不明癌1%となっています。

頭頸部がんの患者さん自体は多くはなく、全てのがんの3%程度(甲状腺がんを除く)で

す。年間約33,000人が罹患しています。

頭頸部がんの中で頻度が多いものは、日本頭頸部癌学会による全国悪性腫瘍登録(2020年作成)によると、口腔がん(主に舌がん)27%、下咽頭がん23%、中咽頭がん18%、喉頭がん17%、鼻・副鼻腔がん7%、唾液腺がん5%、上咽頭がん3%、原発不明癌1%となっています。

頭頸部がん専門医について

「頭頸部がん専門医」とは、日本頭頸部外科学会で設立された頭頸部がん専門医制度です。2010年度から認定試験が実施されています。耳鼻咽喉科専門医取得後の3年間を含む合計5年間の認定施設での研修が必要で、筆記試験と面接による審査が行われます。特に面接試験では手術能力の評価に加え、チーム医療への理解や全人的医療の姿勢が確認されます。近年の合格率は70%程度で、2019年度までの10回の試験で計435名が認定されました。また、一定の経歴を満たしている専門医には指導医資格が与えられています。2024年10月時点で、静岡県では13名の頭頸部がん専門医が在籍しております。まだまだ有資格者の少ない資格です。

メッセージ

「のどが痛い、飲み込みにくい、声がかれる、頸が腫れている…」など、首から上に症状がある場合は、ぜひ耳鼻いんこう科を受診してください。耳鼻咽喉科というと、耳、鼻、のどの病気だけを扱うと思っている人も多いようですが、頭頸部(脳と目を除く首から上の領域全般)を診療範囲とするのは「耳鼻咽喉科」です。耳鼻咽喉科は診療範囲が広いのです。

特に頭頸部がん専門医だからこそ気づく症状や所見がある可能性があります。症状がなくても心配だからという理由での受診も構いません。頭頸部がんを早期発見するための健康診断は行政的にはなく、自覚症状での受診や他科の診察で偶然発見されることで受診されることが多いのが現状です。胃カメラを受ける感覚で、頭頸部がんの検診を始めてみませんか??

頭頸部がん(甲状腺癌を除く)

症状

のどの痛み、違和感。口内炎。口臭。歯の痛み、腫れ。ものが飲み込みにくい。声がかれる。

鼻出血。痰に血が混じる。呼吸困難。頸の腫れ、しこり。頸の痛み。

鼻出血。痰に血が混じる。呼吸困難。頸の腫れ、しこり。頸の痛み。

リスクファクター

口腔・咽頭がんは喫煙、飲酒、口腔衛生不良など、喉頭がんは喫煙、生活習慣や嗜好歴に左右されます。喫煙に関しては副流煙もリスクとなります。禁煙や節酒、口腔ケアで発症をある程度がんになることを抑えることができるといわれています。特に、飲酒すると赤ら顔になる方(フラッシャーといいます)は、咽頭がんの発生リスクが約10倍上がりますので注意が必要です。

診断

診察にて、視診、触診で腫瘍を確認し、首の触診を行います。鼻や口腔、咽頭喉頭は内視鏡にて病変をよく観察します。腫瘍組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡などで詳しく診断(病理診断)します。病変の広がり、 転移や重複がんの有無を確認するために、CT、MRI、エコー、PET-CT、胃カメラを行い、ステージを決定します。

当院では、内視鏡検査、頸部エコー検査、耳鼻咽喉科用CTの検査ができます。

当院では、内視鏡検査、頸部エコー検査、耳鼻咽喉科用CTの検査ができます。

治療

早期がん

- 手術(経口または内視鏡での切除)

- 放射線治療(放射線だけの治療になることが多いです)

進行がん

- 拡大手術(原発巣を大きく切除し、お腹や大腿の筋肉を利用して創部を閉鎖することがあります。手術後も状況に応じて、化学放射線治療を行うことがあります。)

- 化学放射線治療(抗がん剤と放射線治療を併用します)

- 化学療法(遠隔転移があって手術や化学放射線治療ができない場合に、延命を期待して行います)

(「第4のがん治療」といわれている免疫チェックポイント阻害剤も、化学療法に分類されます。)

頭頸部がんの再発例ですが、現在は「第5のがん治療」として、アルミノックス治療やBNCT(ホウ素中性子捕捉療法)が保険収載されています。

甲状腺がん

甲状腺がんは頭頸部領域にできるがんの中ではもっとも頻度が多いがんです。国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」2015によると、甲状腺がんは年間約1万5000人が罹患し、年々増加傾向です。頭頸部がんの中で唯一、男性よりも女性に多いという特徴があります。年代別には、60代後半~70代が一番多いのですが、30代、40代など比較的若い世代にも見られます。

甲状腺がんは組織型によって分化がん(乳頭がん、濾胞がん)、髄様がん、低分化がん、未分化がんなどに分類されます。この組織型によって予後は大きく異なります。例えば、分化がんは一般的に予後が良好といわれますが、未分化がんでは有効な治療が確立されておらず、予後の悪いがんの代表格です。頻度としては、乳頭がんが90%、濾胞がんが5%、髄様がんが1~2%、未分化がんが1~2%といわれています。

甲状腺がんは組織型によって分化がん(乳頭がん、濾胞がん)、髄様がん、低分化がん、未分化がんなどに分類されます。この組織型によって予後は大きく異なります。例えば、分化がんは一般的に予後が良好といわれますが、未分化がんでは有効な治療が確立されておらず、予後の悪いがんの代表格です。頻度としては、乳頭がんが90%、濾胞がんが5%、髄様がんが1~2%、未分化がんが1~2%といわれています。

症状

頸部の腫れ、しこりが多いですが、無症状の場合もあります。バセドウ病など甲状腺ホルモンに異常が出る病気と違って、甲状腺がんの場合にはホルモンに異常は出ないことが多いです。腫瘍マーカーといわれるサイログロブリンが正常範囲内であることも多いです。

進行すると、声のかすれや飲み込みにくさが生じることがあります。

検診での頸部エコーにて偶然発見されるケースが多いです。

進行すると、声のかすれや飲み込みにくさが生じることがあります。

検診での頸部エコーにて偶然発見されるケースが多いです。

診断

甲状腺がんの診断には入念な触診と頸部エコー検査が有効です。

腫瘍組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡などで詳しく診断(病理診断)します。病変の広がり、 転移や重複がんの有無を確認するために、CT、MRI、エコー、PET-CT、胃カメラを行い、ステージを決定します。

検診で行われるPET-CTで甲状腺がんが見つかる場合もありますが、甲状腺がんの全例で陽性になるわけではなく、 良悪性の鑑別として推奨はされていません。

腫瘍組織の一部を採取(生検)し、顕微鏡などで詳しく診断(病理診断)します。病変の広がり、 転移や重複がんの有無を確認するために、CT、MRI、エコー、PET-CT、胃カメラを行い、ステージを決定します。

検診で行われるPET-CTで甲状腺がんが見つかる場合もありますが、甲状腺がんの全例で陽性になるわけではなく、 良悪性の鑑別として推奨はされていません。

治療

- 外科的切除

- 放射性ヨード内用療法

- 放射線外照射

- TSH抑制療法

- 分子標的薬治療:ソラフェニブ,レンバチニブ, バンデタニブ