耳の診療

こんな症状ありませんか?

- 聞こえにくい

- 聞こえが急に悪くなった

- 耳が詰まった感じがする

- 耳鳴りがする

- 耳だれが出る

- 耳が痛い

- 耳が痒い

- 耳垢がたまっている

- 聞き返しが多くなった

- 聞き間違いが多くなった

- 耳に物が入ってとれない

- 補聴器を相談したい

ページ内目次

外耳炎

外耳炎とは

外耳道に炎症が起きている病態です。

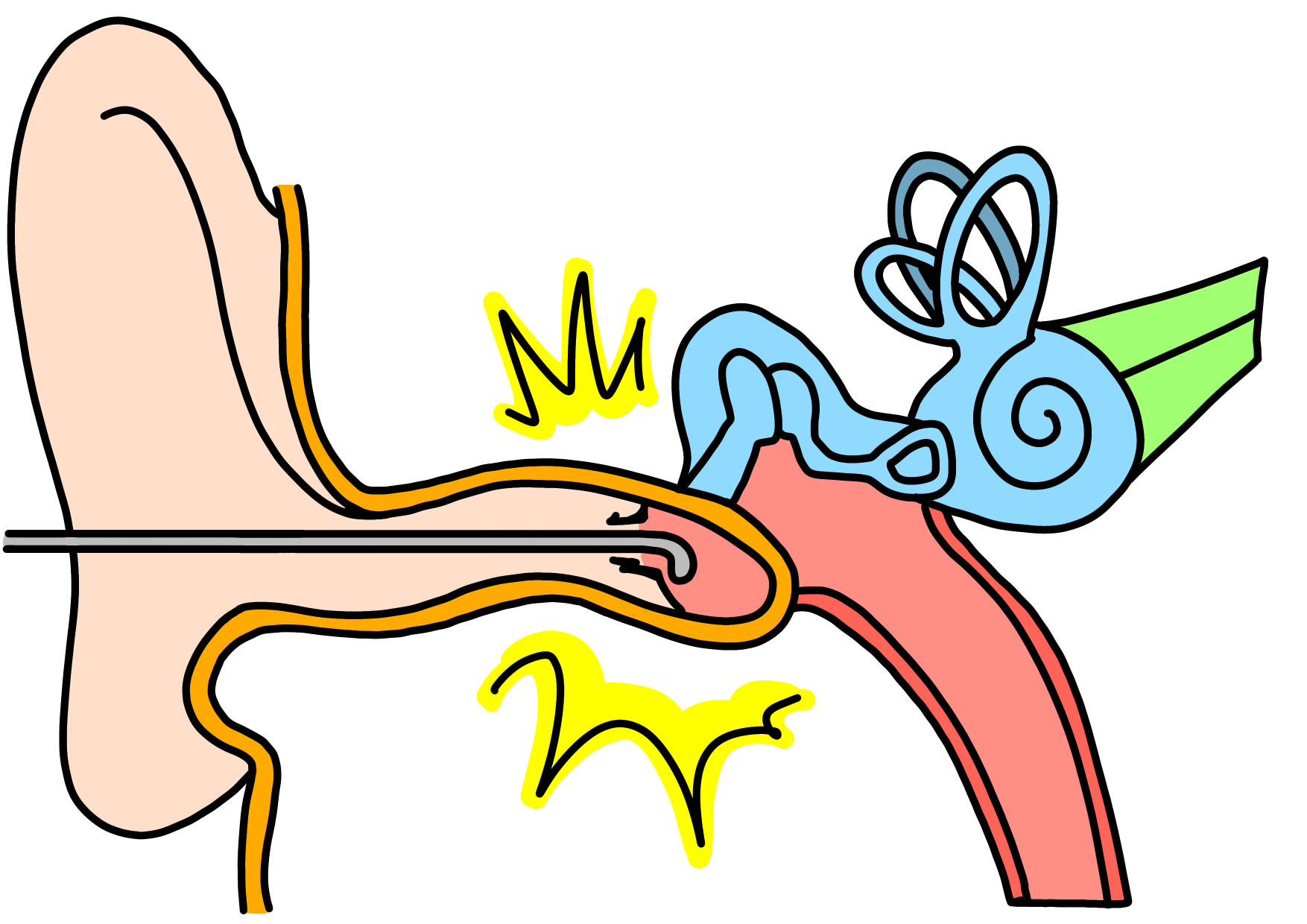

外耳炎には、急性外耳炎と慢性外耳炎の2種類があります。急性外耳炎は、水泳や入浴などで水が入ることや、耳かきや爪などで傷ついたところに、菌が感染して発症することでおきます。慢性外耳炎は、アトピー性皮膚炎や乾燥肌などの皮膚のトラブルや、アレルギーなどが原因で、症状が長期間にわたります。頻回に耳かきをする方は、慢性外耳炎に陥っている場合があり、注意が必要です。

外耳炎には、急性外耳炎と慢性外耳炎の2種類があります。急性外耳炎は、水泳や入浴などで水が入ることや、耳かきや爪などで傷ついたところに、菌が感染して発症することでおきます。慢性外耳炎は、アトピー性皮膚炎や乾燥肌などの皮膚のトラブルや、アレルギーなどが原因で、症状が長期間にわたります。頻回に耳かきをする方は、慢性外耳炎に陥っている場合があり、注意が必要です。

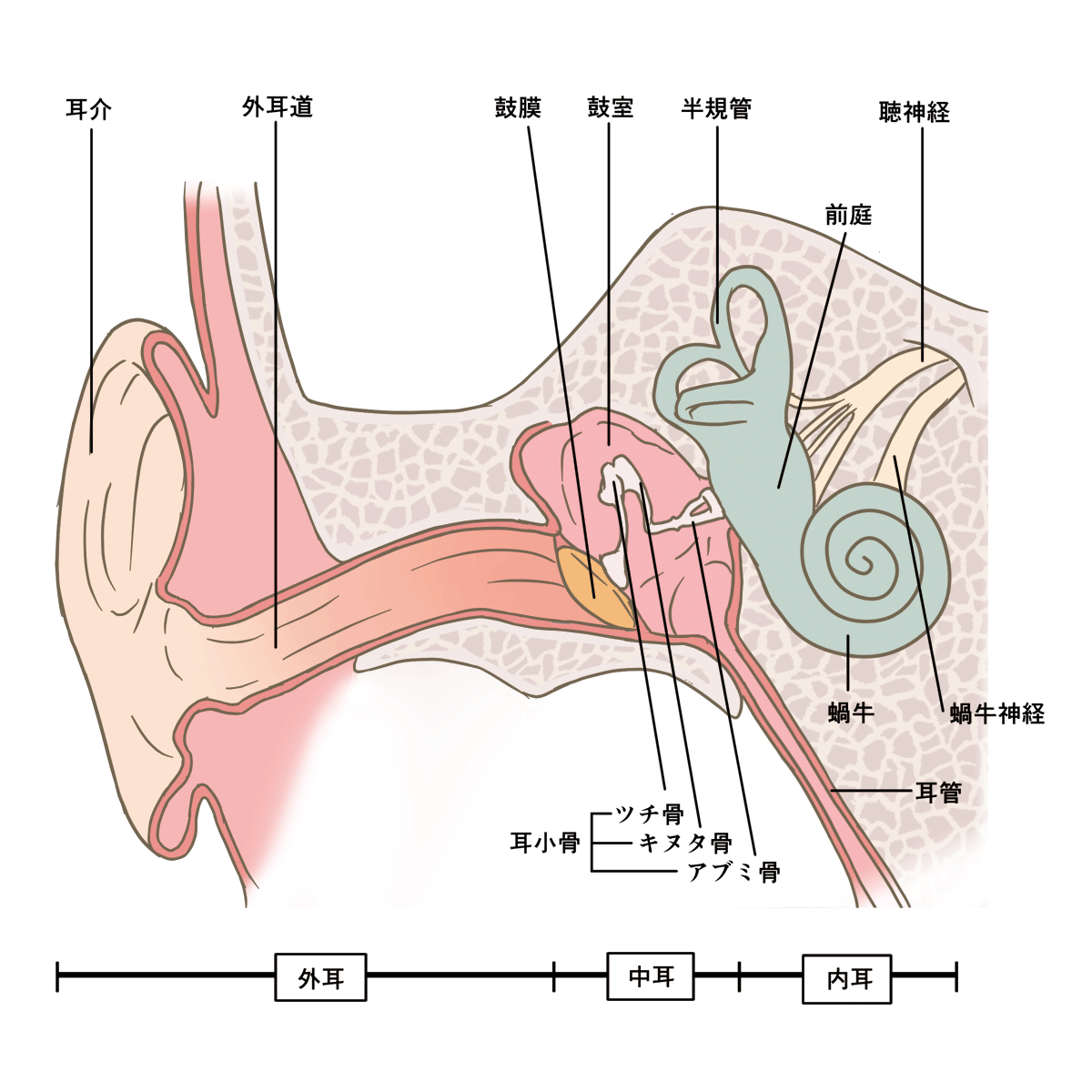

外耳道の解剖図

外耳道は、耳の入り口から鼓膜までの耳の穴の中のことをいい、約3cmあるといわれています。

外耳道の耳の入り口に近い部分3分の1を軟骨部外耳道、鼓膜に近い残りの3分の2を骨部外耳道といいます。 軟骨部の上皮には、毳毛(ぜいもう)という細い毛や、耳垢腺(じこうせん)、脂腺があります。 古くなって剥がれ落ちた外耳道上皮などが混在して、耳垢となります。

また、骨部外耳道の皮膚は非常に薄いため、傷がつきやすいです。奥の方まで耳掃除をすると外耳炎になりやすいです。

外耳道の耳の入り口に近い部分3分の1を軟骨部外耳道、鼓膜に近い残りの3分の2を骨部外耳道といいます。 軟骨部の上皮には、毳毛(ぜいもう)という細い毛や、耳垢腺(じこうせん)、脂腺があります。 古くなって剥がれ落ちた外耳道上皮などが混在して、耳垢となります。

また、骨部外耳道の皮膚は非常に薄いため、傷がつきやすいです。奥の方まで耳掃除をすると外耳炎になりやすいです。

症状

- 耳のかゆみ・痛み

- 耳だれ

- 発熱

- 難聴・耳鳴

- 耳の閉塞感

原因

外耳道の皮膚は薄くて傷つきやすく、外耳炎の原因のほとんどは外耳道にできた傷口からの細菌感染によるものです。

外耳炎の原因菌は、緑膿菌や黄色ブドウ球菌などの細菌がほとんどですが、真菌(カビ)が原因となることもあります。

毎日お風呂上りに綿棒で耳掃除をしたり、必要以上に指の爪で耳の中をかいたりする行為は外耳道を傷つけやすく、外耳炎の発症リスクを高めます。

また、補聴器を使用されている方も、補聴器を清潔に管理していないと外耳炎を発症しやすくなります。

外耳炎の原因菌は、緑膿菌や黄色ブドウ球菌などの細菌がほとんどですが、真菌(カビ)が原因となることもあります。

毎日お風呂上りに綿棒で耳掃除をしたり、必要以上に指の爪で耳の中をかいたりする行為は外耳道を傷つけやすく、外耳炎の発症リスクを高めます。

また、補聴器を使用されている方も、補聴器を清潔に管理していないと外耳炎を発症しやすくなります。

検査

耳だれがある場合には、細菌の培養検査を行います。原因菌が細菌か真菌かによって、治療法が異なります。

外耳道の高度の腫脹にて鼓膜がまったく観察できない場合は、CT検査にて鼓膜周囲の状態を確認することがあります。

外耳道の高度の腫脹にて鼓膜がまったく観察できない場合は、CT検査にて鼓膜周囲の状態を確認することがあります。

治療

外耳炎の治療で一番重要なことは、薬を塗るとき以外「耳を触らない」ことです。

耳の症状がある場合は、耳掃除は行わなずに受診してください。

酢酸や抗菌剤の点耳薬を使用したり、ステロイド軟膏を患部に塗布します。真菌が原因菌の場合は抗真菌薬を塗布します。

炎症範囲が広い場合や外耳道湿疹を合併している場合には、抗菌薬や抗アレルギー薬、鎮痛薬を使用します。

耳の症状がある場合は、耳掃除は行わなずに受診してください。

酢酸や抗菌剤の点耳薬を使用したり、ステロイド軟膏を患部に塗布します。真菌が原因菌の場合は抗真菌薬を塗布します。

炎症範囲が広い場合や外耳道湿疹を合併している場合には、抗菌薬や抗アレルギー薬、鎮痛薬を使用します。

耳垢・耳そうじについて

耳垢(じこう)とは

外耳道は、耳の入り口から鼓膜までの耳の穴の中のことをいい、約3cmあるといわれています。

外耳道の耳の入り口に近い部分3分の1を軟骨部外耳道、鼓膜に近い残りの3分の2を骨部外耳道といいます。 軟骨部の上皮には、毳毛(ぜいもう)という細い毛や、耳垢腺(じこうせん)、脂腺があります。 耳垢腺から生じた分泌物やほこり、古くなって剥がれ落ちた外耳道上皮などが混在して、耳垢(じこう)となります。

耳垢は、分泌物によって乾燥型と粘性に分類されます。日本人は約70%が乾燥型、残りの約30%が粘性と言われております。

外耳道には自浄作用があり、耳垢は自然に排出されます。

特に、耳垢が乾燥型の方は耳垢が自然に出てくることが多いとされており、無理に耳掃除はしなくて大丈夫といわれています。

しかし、耳垢が粘性の方、おこさんやシニアの方、外耳道が狭い方、アトピー性皮膚炎の方、補聴器やイヤホンを使用している方などは、注意が必要です。

耳垢には殺菌作用があり、外部刺激から外耳道や鼓膜を保護する働きがあります。外耳道には自浄作用があり、耳垢は自然に排出されます。しかし、逆に耳掃除をして耳垢を奥まで押し込んでしまったり、耳垢が大量に蓄積したりすると、外耳道の狭窄・閉鎖をきたし、耳垢塞栓(耳垢が詰まった状態)となります。

外耳道の耳の入り口に近い部分3分の1を軟骨部外耳道、鼓膜に近い残りの3分の2を骨部外耳道といいます。 軟骨部の上皮には、毳毛(ぜいもう)という細い毛や、耳垢腺(じこうせん)、脂腺があります。 耳垢腺から生じた分泌物やほこり、古くなって剥がれ落ちた外耳道上皮などが混在して、耳垢(じこう)となります。

耳垢は、分泌物によって乾燥型と粘性に分類されます。日本人は約70%が乾燥型、残りの約30%が粘性と言われております。

外耳道には自浄作用があり、耳垢は自然に排出されます。

特に、耳垢が乾燥型の方は耳垢が自然に出てくることが多いとされており、無理に耳掃除はしなくて大丈夫といわれています。

しかし、耳垢が粘性の方、おこさんやシニアの方、外耳道が狭い方、アトピー性皮膚炎の方、補聴器やイヤホンを使用している方などは、注意が必要です。

耳垢には殺菌作用があり、外部刺激から外耳道や鼓膜を保護する働きがあります。外耳道には自浄作用があり、耳垢は自然に排出されます。しかし、逆に耳掃除をして耳垢を奥まで押し込んでしまったり、耳垢が大量に蓄積したりすると、外耳道の狭窄・閉鎖をきたし、耳垢塞栓(耳垢が詰まった状態)となります。

症状

無症状が多いですが、耳垢塞栓になると、耳閉感や軽度の伝音難聴を生じます。また、入浴や水泳で耳垢が水分を含んで膨張すると、急激な疼痛・難聴をきたすこともあります。

検査

直接耳の中を診察して診断をします。

治療

耳垢は自然に体外へ排出されるため、基本的に耳掃除は不要とされています。耳掃除をするにしても、外側を拭き取る程度で十分です。

耳の入口から見える範囲だけ(耳の穴の入口から1cm位まで)を綿棒などで優しく拭き取るようにして下さい。

耳掃除の頻度は一概にはいえませんが、2週間〜1ヶ月に1回程度、数十秒から1分程度で十分と考えます。

耳掃除をしすぎて、殺菌作用のある耳垢を取りすぎたり外耳道を傷つけたりしてしまうと、外耳道炎になる恐れがあるため、注意しましょう。

耳の入口から見える範囲だけ(耳の穴の入口から1cm位まで)を綿棒などで優しく拭き取るようにして下さい。

耳掃除の頻度は一概にはいえませんが、2週間〜1ヶ月に1回程度、数十秒から1分程度で十分と考えます。

耳掃除をしすぎて、殺菌作用のある耳垢を取りすぎたり外耳道を傷つけたりしてしまうと、外耳道炎になる恐れがあるため、注意しましょう。

ご高齢の方で自浄作用が衰えている場合や耳の持病がある方など、外耳道の形によっては耳垢がたまりやすく、耳垢塞栓に至ることもあります。最近聞こえが悪くなってきたと感じる方は耳垢が原因のこともあるので、耳鼻科受診をお勧めします。

特におこさんは耳垢塞栓や中耳炎も頻繁に繰り返します。

また、急性感音難聴や突発性難聴という難聴が生じる病気もあります。これらは急に聞こえが悪くなる病気ではありますが、耳垢が原因の難聴だと思っていたら他の病気であったということもあります。

難聴や耳垢が気になるようでしたら、いつでも耳鼻科を受診していただいて構いません。耳掃除だけで行くのは申し訳ないなどと考えずに、見えないところですので受診していただきたいです。逆に受診して問題ないことがわかれば、安心できるのではないでしょうか。

当院は病気が重くなる前に気軽に受診できるクリニックを目指しています。

特におこさんの耳のことなど気になる症状があれば耳鼻科受診をお勧めします。

耳垢がたまりやすい方や補聴器を使用している方は、少なくとも3か月に1回くらいの受診をお願いします。

特におこさんは耳垢塞栓や中耳炎も頻繁に繰り返します。

また、急性感音難聴や突発性難聴という難聴が生じる病気もあります。これらは急に聞こえが悪くなる病気ではありますが、耳垢が原因の難聴だと思っていたら他の病気であったということもあります。

難聴や耳垢が気になるようでしたら、いつでも耳鼻科を受診していただいて構いません。耳掃除だけで行くのは申し訳ないなどと考えずに、見えないところですので受診していただきたいです。逆に受診して問題ないことがわかれば、安心できるのではないでしょうか。

当院は病気が重くなる前に気軽に受診できるクリニックを目指しています。

特におこさんの耳のことなど気になる症状があれば耳鼻科受診をお勧めします。

耳垢がたまりやすい方や補聴器を使用している方は、少なくとも3か月に1回くらいの受診をお願いします。

耳のそうじは本当に必要なの?

日本耳鼻咽喉科学会静岡県地方部会の学校保健委員会が作成した、耳のそうじに関する動画です。とても興味深い内容になっています。

鼓膜の中心部に色素をつけたものが、数カ月後に自然と外側へ排泄されている映像です。

ぜひごご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=s4mVB6P2--s

鼓膜の中心部に色素をつけたものが、数カ月後に自然と外側へ排泄されている映像です。

ぜひごご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=s4mVB6P2--s

グロームス腫瘍

グロームス腫瘍とは

頸静脈や鼓室神経叢に沿って存在する傍神経節という組織から発生する良性腫瘍のことです。良性腫瘍ですが、年単位で周囲の組織を破壊しながら緩徐に増大します。

症状

難聴、拍動性の耳鳴り(心臓、血管の拍動が聞こえる感じ)、耳閉塞感、顔面神経麻痺、嚥下障害(飲み込みの異常)、声枯れ

診断

臨床症状、鼓膜所見、聴力検査などから腫瘍の存在を疑って、CT検査やMRI検査で診断します。

治療

小さい段階で発見された場合は経過観察となることもありますが、治療の原則は手術による摘出です。とても出血しやすい腫瘍であり、手術の難易度が高いとされています。耳鼻咽喉科だけでなく、脳神経外科と合同で手術を行うこともあります。

手術が難しい症例や手術後の残存病変に対して放射線療法が行われることもあります。

手術が難しい症例や手術後の残存病変に対して放射線療法が行われることもあります。